《发糕-怀念母爱》释义

陈瑞献

本月13日终于把雕塑作品《发糕—怀念母爱》的完整创作图稿资料,传绐照光法师与铸铜家陈志杰过目,待三维建模于日内出来后,就可开始筹备铸造的工作。正值新冠病毒在全球肆虐的现时,我在法师的鼓励下,闭关中奔向母爱,奔向一种可跟时间齐驱而后化入真如的大爱。时间是比病毒更有大力量的平衡者,它最终将使一切化为虚空,入如来藏,那永恒的不生不灭的慈悲。美囯 女诗人狄瑾逊(Emily Dickinson)说得动听:“母亲是你有难时急奔去找的人。”

《发糕—怀念母爱》第一稿成于2004年,曾在威尼斯国际装置雕塑大展荣誉展出,现藏于新加坡国家图书馆“陈瑞献藏室"。第二稿体量大,藏于新加坡“正云楼”。现版为第三稿,每一稿都在作品尺寸与造型上有不同点,材质却都是铜胎贴金。甘地有一句雋语:“ 贴上纯金或是可能的,但谁能把他的母亲变得更美呢?”确是,母亲最美,我借由她最爱的发糕供品作雕塑,来怀念她的爱,一想念她,又记取她留下来的一对金手镯,就看到闪闪金光。

造型因想像而存在。这座雕塑也是以现成的一块发糕为原型加以纯粹化。发糕的造型独特:在一节适中的圆筒底座上,交叉隆起四蕊不完全对称齐整的四角锥棱形,像端午节经典的小金字塔型粽子,但三面呈现的三个三角形并不等边,在外的一面三角形较小,左右兩边的三角形较大且鼓起,并在中端交接处形成一条隆起的弧线,向外延伸到了三线接触的尖角,自然现出一个鹦鹉啄。由侧面看,发糕有莲花韵味;鸟瞰,则四蕊虽不均分,仍出动态的平衡,也像源于摩洛哥阿拉伯门窗灵感的西方首饰经典设计,四叶苜蓿 (clover)为主题的雅致,同时我又有更多有关粽子的联想, 因为“粽叶飘香,百世共仰圣 人芳”,回想在1994年,湖北美院冯今松院长邀我参与长江三峡纪游,在秭归县的屈原祠画屈原像的往事。屈原歌颂故乡的橘子,而橘子的圆球体恰巧也正是丹麦建築家乌松(Jorn Obeng Utzon),剥开而分成的14瓣,将之组成澳洲那座20世纪最具标志性的建筑之一的悉尼歌院的杰出特色。造型的特点永远在催生人类的想像,所以位于海边的歌剧院,人们也形容它“如洁白蚌壳,宛如出海风帆。”

这块发糕在很久以前,跟着我母亲离乡背井那艰辛的风帆,从闽南经千里颠沛,到印尼苏门答腊东北部一个微尘般的小岛,跟家父相聚,再到我的揺篮,从此因为环境的各种动荡,双亲再没返乡。如今在我父母都故去后,我以暮年的余力,以更深化的孝思意蕴,要把发糕带回我的文化原乡。

佛陀到忉利天为母说法尽孝,同时在忉利天的地藏音萨有两世均为孝女,《回向偈》中要报的四重恩,第一要报的就是“父母恩”。照光法师是个深念父母恩的孝子,他预知父亲舍报的吉祥时日,在他全心的照顾下,父亲在宏大的念佛声中安详往生。他深爱母亲,所以很赏识《发糕—怀念母爱》这件雕塑,多次向我建议再创造一件,并进一步深化内涵,立于七首岩,让大家来弘扬伟大的母爱。他完全同意福斯特 (E. M. Foster)的想法:“我确信,如果各国的母亲们能相聚,世上不会再有战爭。”我们的共同希望,是《发糕》能唤来天下所有的母亲,在七首岩的文殊菩萨道场相会。

父亲都是肩膀宽如门扇,默默出去扛山河大地,理所当然;母亲柔顺,扛着家与儿女,其默默的辛劳与牺牲格外叫人心疼。我少小离家,在我母亲晚年,在移民手续极度难办的当时,我有幸把她从印尼接来身边,在新加坡度过最后的十年。恰逢上世纪70年代初,我开始筹备生平第一个画展,是她的天赋素质与艺术基因,让我有能耐用小号油笔画工笔细线组成一幅幅画面,费时费劲,往往要从夜晚坚持画到天明,而白天还要去法国驻新加坡大使馆上班。她每每安静坐在大厅看我画画,有时会说一句:“人的耳朵是红色的呢?”指的是当时画的《圆月上寒山》中的寒山子那只红耳朵。时候实在是太晚了,我坚持要她上楼休息,她才勉强上楼去。又经一段长时间,我下意识起身往楼梯口望去,猛见一双小脚,从二楼最后一级台阶往后缩上去!我心一颤,天,她还没睡啊!这是为什么呢?我这样死心塌地画着又所为何来?就算我也学当时启发我用这方法画画的梵高,把指头烧 了,耳朵也割了,又有谁会多看我一眼呢?

只有母亲会。母亲生前死后都永在我的护念中。工作回家看她不在,我就心里不安。她常会自己偷溜出门去附近的庙堂拜佛,有时会买块发糕及其他供品回来供佛。有一次,在门口看她慢步走回来,问她又去了哪里? “我出去买块发糕来绐你。”她知道我爱吃发糕,又相信发糕会绐我带来好运。但都市的马路如虎口,每次她不顾危险,乱过马路,都叫我坐立不安。每年初九要拜天公,一个80多岁的老母亲,要花多少时间精力和想象,要少次不顾危险乱过马路,才能备足了斋碗以及其他的摆件,才能把每一年那枱华严美丽的香案装置起来:在各式各样的斋品中,一定有她自己也能蒸发的发糕。

《孝经》说:"虽日用三牲之养,犹不孝也。"唐代洞山良价禅师也是孝子,且誓愿以大孝从根本处度脱母亲。他在《辞北堂书》中说:n相牵沉落,永入轮回,欲报罔极深恩,莫如出家功德。n这跟照光法师的大孝思一致,引发我在深化发糕第三稿时的灵感: 即是融入唐代高僧黄檗希运禅师度母出三界的动人故事,并以象征的手法,把僧人的神圣袈裟披在发糕身上。发糕象征母爱,它身披的袈娑则是由真如的无时无限空性中反映出来的孝思与慈悲。黄檗禅师是百丈怀海禅师的法嗣,而百丈禅师曾在七首岩说法多年,一件袈裟又把这段法缘牵连起来。

黄檗禅师出家后,母亲在长久毫无音讯中思念哭泣,双眼终于失明。她因思念,就在路旁设了茶亭,招待过往的僧人,并恭敬为他们洗脚。黄檗禅师左脚上有颗痣,她万望在洗脚的礼敬中,能找出儿子来。一天,禅师终于也接受母亲的礼敬,但只让她洗右脚,同时向她讲述佛陀出家的故事,让她坚定信仰永得心安。禅师虽难舍,还是忍痛离去。邻居却忍不住跟她透露了这个事实,母亲立刻追赶上去,一直追到大河边,禅师的船已经开动了,她情急失足,跌入河里,不幸淹溺了。禅师在对岸看到这天大的悲剧,恸哭说道:“一子出家,九族升天;若不升天,诸佛妄言。"乘船返回,火葬母亲,说一偈曰:"我母多年迷自心,如今华开菩提林;当来三会若相值,归命大悲观世 音。"乡人都看见他的母亲在火焰中升空而去。甘脂奉养为小孝;光宗耀袓为中孝;度父母神识超升为大孝。

将黄檗禅师的袈裟移披在发糕上,是点出母爱与真如不二的最佳装置。我是这样建构的:黄檗禅师的一张线描画像,通肩的袈裟纹样是一小丛一小丛的草叶组成,让我有“寸草春晖”的联想。在绘制袈裟的滚边花纹时,草丛是诸多美学元素中的要素,其他的元素则包括因上古时代虞舜的孝感动天,而引来帮他在耕地锄草的鸟类;魏王裒每在教学时读到《诗经•小雅》中的那首“千古孝思绝作”,凄恻悲哀的《蓼莪》时,诗中丛丛的莪蒿揺曳,兴起他的悲悼之情便双泪直流,那莪蒿的意象;三国时人孟宗哭竹生笋为母治病的竹笋;晋人王祥冬天为继母卧冰求鲤的鲤鱼,且以上二典故,亦为洞山禅师在《后寄北堂书》中之世法用典;春秋时代人郯子披鹿皮入山,入鹿群偷鹿乳医治父母眼疾的伪装鹿人;动物界中跪乳的羊,反哺的乌鸦,保护小鸡的母鸡,哺乳期凶猛的母猫;蝴蝶从卵到幼虫到蛹到化蝶,过程变化万千,到彩翅会张开会飞时已经再见不到母亲,但在禅师的袈裟上,我让许多小蝶,终于在艺术的真善美中破天荒地找到了母亲;还有当代越南高僧一行禅师形容母亲的清泉,香米甘蔗香蕉和玫瑰的意象,以及其他,譬如一个和煦的小太阳。

这些美学元素的表达形式,大部分都是基于我母亲留下,如今已收藏在国家图书馆的一幅幅单一图稿,加以重组,如将类似莪蒿的叶片重组为遮荫的叶盖。小部分元素由我模仿她的风格画出,如在她特异的蝴蝶边上,添了许多小蝶,并有机地将全部元素,结合而成禅师袈裟滚边的一长条花纹。而 整条滚边的走向,则用“母”的汉语拼音字母MU,加以并连,形成高低起伏蜿蜒的走向,环抱着发糕四蕊莲苞,像一条孝思慈悲的爱河,穿梭于大地山峦四大部洲之间。“母”连接到生命最初的一个音声密码:天下所有的婴儿,第一次发声,都是"妈妈" (mama)。

母亲往生时,我挂在灵堂的挽母联是:“永年一心宣儿意,芥子须弥有母亲”。新加坡高僧演培上人来为我母亲诵经后,对挽联表示贴切。上人是唯识学权威,对唯识空性浸漫一切有情无情,了若指掌,他的透视与首肯,可告慰已遍布芥子莪蒿,须弥大地的母亲。 一行禅师觉知每一脚步都是对亡母已化为大地的亲吻。他教人观想人的双脚有多神奇,让我们自由旅行,并配合双眼, 能看到这个美丽世界的形色的璀灿。有人的失去了脚,有的失去双眼,有的没自由。他要我们正念地走着,每一步都是和平。一行禅师每一次踩上大地都觉知都是亡母的绵延。我观想绵延于发糕这座须弥山的袈裟之河,是孝思与慈悲的无量里程。

1978年在她要回返印尼小住看望亲人之前,我绐母亲一本新日记簿,请她为我画画留念。 她握毛笔那样握着细号的签名笔,戴着老花眼镜,专心地画着。母亲幼年时父母双亡,与我舅父相依为命,在福建南安乡下贫苦生活,她是小褓姆, 为人带小孩,是童工,为人剝生蠔,她的十指修美,除了针线活细致,也能为人画帽沿枕套鞋面的装饰图案,花鸟鱼虫,无一不精。她的白描作品,结构单一,图案民俗化变形,比例停妥,线条流畅纤细,装饰性强。一天,她把日记簿还绐我,说她能画的都画完了!我说怎么画得完呢?您只要想画,那是永远也画不完的。她说我不像你,你才可以一直画画。意思是说我是所谓的画家,专门在画画,要画就可以画。她只能画那几样东西,画完了就完了。我说不对,每个人都可以画画,永远也画不完的画。我一再要求,母亲,那您绐我画个山吧!她答说我不会画山,我从来没画过山。我说谁都可以画山,您只要想个山,就可以画个山。她把日记簿拿了回去。日记簿再交回来之时,我看到母亲画出来的生平的第一个山,一座开天辟地的山,从此一山比一山原始,山上有树,树上有鸟蝶,山下有湖,湖中有游鱼。关闭的心有我,心无挂碍,得大自由,万物现出本然。

后来我把这段经历写成一则小寓言《个山》,“个山”意指母亲找到生命中最珍贵的创造自由,成为一位创造者,画出十足原创的第一座山,"个山”也是伟大艺术家八大山人的另一个外号,她跟八大山人一样是创造者,所不同的是八大山人是个大名,她不是,然而二者的自由心是一体的。艺术评论家庄布忠在一部专著中,专章谈论这段经历,说我母亲得自由心的那一刻,若苏轼,赵孟頫,毕加索,达利,艾柯列哥(El Greco)等大师也在现场,一定也会为她欢呼!因此,在以她的白描作品为黄檗禅师袈裟的滾边设计花纹时, 我又以她的三幅原创山水白描,填入袈裟中部原应为阡陌纹的福田设计,使之更有灵动的变化。这座发糕雕塑,像联合国教科文组织送绐巴黎的那座《自由的火矩》,可说是她奉献绐七首岩文殊菩萨的报恩礼物,她在菩萨的生日四月初四那天的酉时生下了我。

从黄檗禅师与母亲的故事,到洞山禅师与母亲的书翰,可见僧人比世俗更重孝思。两人都以目犍莲救母的大孝来爱母亲,更秉承“众生无边誓愿度”的大愿,来度脱累刼的慈亲,如洞山禅师在《辞北堂书》中说:“欲报罔极深恩,莫如出家功德:截生死之爱河,越烦恼之苦海;报千生之父母,答万劫之慈亲,三有四恩,无不报矣!"出家人以落发与改变服饰以及高洁行迹,来表明非凡的志向,以东晋慧远大师的能“拯溺俗于沈流,拔幽根于重劫”的成就与大力,来点明出世与入世没有矛盾,凸显舍家更是顾家的观念。

一行禅师说:“母爱是我们对爱的最初的沐浴,是所有的爱的源头。”是乔治•艾略特 (George Eliot)所说的:“生命的开始是醒来就爱上母亲的脸。”一行禅师眼中这生命中的第一个老师,教导我们如何去爱。从爱出发,信仰和行动的距离就会很短。禅师一次在五月的母亲节刚好在东京的银街,遇到他僧侶的朋友,其中一人在了解情况后,把一束白色的石竹插在他的僧袍上,让他惊讶。原来在日本,若母亲健在,在母亲节人们会绐你插上红花,若母亲已不在,插的就是白花。一行禅师看了僧袍上的白花,悲从中来,像其他孤儿一样悲伤。他要那些衣领上有一朵红玫瑰的快乐幸福的人,应尽力孝敬母亲,珍惜这生命中最珍贵的礼物,否则就太晚了。

照光法师的禅风接地气,近于在法国“梅村”弘法的一行禅师。法师出家为探究生死大迷,但辞亲并非绝弃,来果禅师剖腹自割肝脏,炖豆腐喂病重的父亲,为他疗疾,说:“历来大德都孝心之举,何来我不可?"星云大师一次看到一张年轻孕妇的画像,就想起了母难,净空法师与母亲重逢,她想吃鱼,法师便随喜让她如愿。出家若完全绝弃深入理解一世的生死源头,那探究者如何在一个时空点上完全出离三 世的因果?一行禅师说人生不能同时捉住兩条鱼,他并不对辞亲出家为僧感到悔恨,但他对依然得做出这样的选择感到歉意,他失去了从母亲这个宝藏获益的机会。他说:“母亲像纯净的清泉,像甜蜜的甘蔗,像品质优异的香米,如果你不懂得如何从中受益,你就太不幸了。我只是想引起你们对这点的注意,帮助你们避免出现这样不幸的一天--你们抱怨自己的生命一无所有。如果像母亲这样的礼物还不能使你 满足,那即使你是一个大公司的老板,甚至是宇宙之王,你也不会得到满足。我知道上帝并不快乐,因为上帝自然而生,没有拥有母亲的好运。”

今天,由于七首岩寺与文殊菩萨的因缘,高兩米九的大雕塑 《发糕—怀念母爱》得以呈现在这片圣地上,是母亲和我的福报,更是照光法师灵见的实现。发糕是华族祖辈从中国南方带到南洋的祭礼供品,传统的母亲大抵都会做发糕。这块高度祭礼化的糕点,从审美上看,像花一样四瓣绽放,开得饱满自在,所以造型很有特点。此外,发糕因为是新加坡乃至东南亚华人,在所有传统祭礼上一定端奉的供品,它已成为一个具有高度象征意义的典型。发糕跟着先辈飘洋过海,从闽南到南洋经历风尘雨露,汲取日月精华,如今更在海外经历了一段长旅后,回头踏上来时路,滿载先人的记忆,时间的刻度以及文化的沉淀,以一个全新的艺术象征符号,回到闽南的原乡来,可用2000年我接受北京《中国经济时报》记者徐锋的专访时,所写的一个对子来形容:海内放歌为致远,天涯回望亦归宗。

《发糕》的三维小模于4月25日印出,我跟法师与志杰便不断通长话讨论。这天,戴文伟居士到七首岩朗读他写的《记青年诗僧释照光法师》一首颂诗,读到结尾的“芒果落地,照光成佛”之时,一个在场的小童发现天上现出七彩圆虹, 佛光普照啊!山上诸多信众激动欢呼,文伟居士流下了感动的热泪。这是自2015年铜殿奠基典礼时佛光普照的再现。法师当时不在现场,他后来心想:明天是文殊菩萨圣诞日, 佛光若能再次普照大地万物众生,那该多好!果不其然,26日暨农历四月初四中午11点左右,昨天发现佛光的那个小童,又惊叫跑了过来,惊呼佛光又在天上了!法师的心念如愿示现,他无比敬畏,感恩莫名!瑞相接二连三地出现在这片圣地上,让他和信众的信心道心倍加坚定,誓要把七首岩文殊菩萨的空性智慧传遍四方。

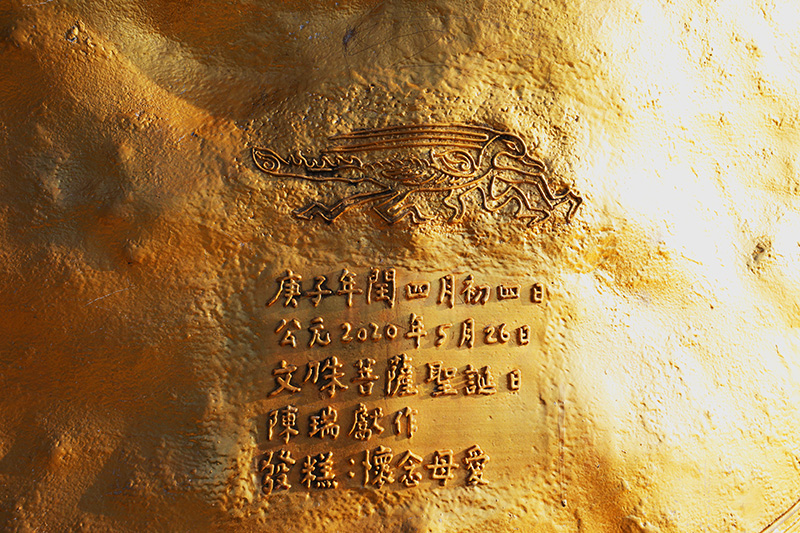

《发糕》的小模顺利印出,经我确定后,第一蕊莲苞的一比一铸铜原模也在菩萨圣诞曰顺利翻出,因缘的殊胜真是不可思议。我在跟志杰确定袈娑花纹的塑造方案后,同意整座翻铜用的原模可在今年农历闰四月的初四日暨公历5月26日照光法师的生日当天完成。原模完成就是创作完成,也是创作完成的上款日期,而这兩个生日的重叠,是百年难得一遇的天作之合,是文殊菩萨给照光法师的授记。至如下来的铸铜与贴金的技术工序,则可顺序一一达成,让成于庚子年的《发糕》永为七首岩文殊菩萨道场的另一个重要的地标。

26. 4. 2020

法师,文章再经一天之细读,改错白字,增添,并在若干论点上作更为周延之修订,已达尽心尽意目标,可以定稿。法师挑出错字,提醒来果禅师,均此致谢。请再详阅,并将前版删除,以此为据与诸友分享。

此颂慧安,瑞献。

Sent from my iPad